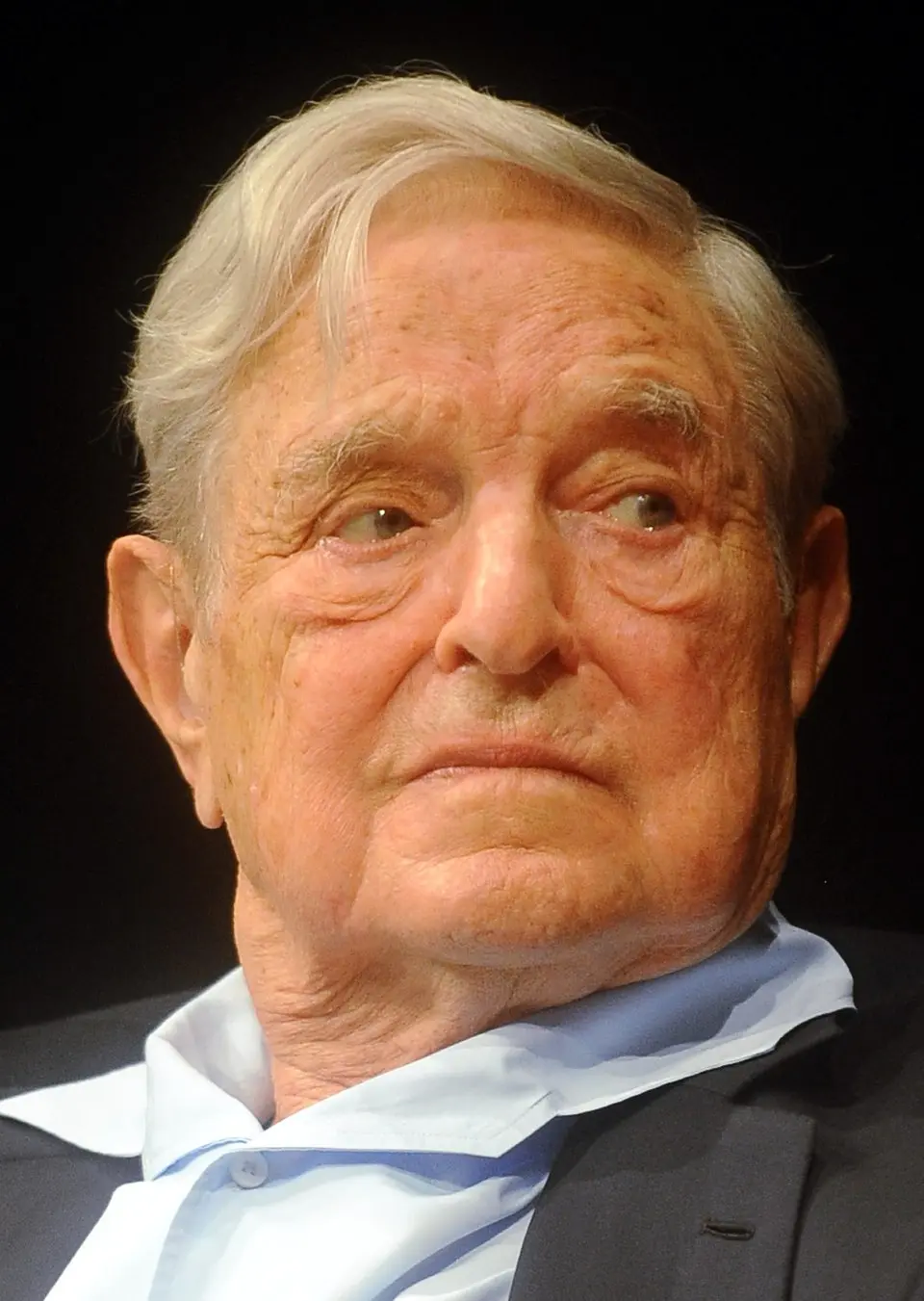

Geboren in Budapest, geprägt von Verfolgung, bekannt durch Einfluss: Die Biografie George Soros’ reicht weit über politische Feindbilder hinaus. Ein Porträt jenseits der Projektionen.

Budapest/New York. Es gibt kaum einen Namen, der in der politischen Semantik des heutigen Ungarn so häufig genannt und zugleich so wenig biografisch verortet wird wie jener von George Soros. Über Jahrzehnte hat sich der 1930 in Budapest geborene Emigrant, Ökonom, Philanthrop und Stifter ein internationales Wirkungsfeld aufgebaut. In seiner ungarischen Heimat hingegen ist er heute vor allem Projektionsfläche: weniger als Mensch denn als Chiffre. Am 12. August feierte er seinen 95. Geburtstag.

Seine Geschichte beginnt inmitten einer historischen Zäsur. Geboren als György Schwartz in einer jüdischen Familie in der ungarischen Hauptstadt, wächst Soros in einem Land auf, das sich unter dem autoritären Admiral Horthy zunehmend antisemitisch radikalisiert. Sein Vater Tivadar, ein sprachgewandter Esperantist, erkennt früh die drohende Gefahr und organisiert für seine Familie gefälschte Dokumente. So gelingt es ihnen, die deutsche Besatzung 1944 und die Deportationen der Budapester Juden zu überleben. George Soros hat diese Erfahrung nie öffentlich ins Zentrum gestellt, aber sie bildet den stillen Grundton seiner späteren Stiftungstätigkeit.

Nach dem Krieg emigriert Soros nach London, wo er an der London School of Economics bei Karl Popper studiert. Dessen Konzept der „Offenen Gesellschaft“ – als Gegenmodell zu Totalitarismus, ideologischer Geschlossenheit und dogmatischer Herrschaft – wird zu einem Leitmotiv seines Denkens. Soros verlässt Europa nicht aus Desinteresse, sondern um Distanz zu gewinnen. Die entscheidenden Schritte seiner Karriere – insbesondere als Finanzspekulant und Gründer des Quantum Funds – erfolgen in den USA. Doch seine philanthropische Tätigkeit bleibt zeitlebens auf Europa gerichtet.

Mit der Gründung der Open Society Foundations schafft Soros ein Netzwerk, das zivilgesellschaftliches Engagement, unabhängige Medien, Wissenschaftsfreiheit und soziale Gerechtigkeit fördern soll – besonders in postkommunistischen Staaten. In Ungarn zählt er in den 1980er-Jahren zu den wichtigsten Unterstützern der oppositionellen Bewegungen. Er finanziert Drucker, Übersetzungen westlicher Literatur, Stipendien – unter anderem für einen jungen Juristen namens Viktor Orbán, der 1989 kurzzeitig mit einem Soros-Stipendium an die Universität Oxford geht.

Nach der politischen Wende bleibt Soros in Ungarn präsent, würde aber nie parteipolitisch aktiv. Mit der Gründung der Central European University (CEU) in Budapest 1991 schafft er einen Ort freier Lehre, internationaler Wissenschaft und europäischer Debattenkultur – ein Projekt, das in den 2010er-Jahren gezielt unter Druck durch Orbans FIDESZ gerät. Die Vertreibung der CEU nach Wien im Jahr 2018 markiert einen Wendepunkt: Seither ist Soros nicht mehr nur stiller Förderer, sondern Gegner im öffentlichen Diskurs; jedenfalls in der Rhetorik der ungarischen Regierung.

In der offiziellen Kommunikation der Fidesz wird George Soros seither mit Begriffen belegt, die weniger auf seine Person als auf ein strategisches Narrativ zielen: Er steht exemplarisch für eine vermeintlich „globalistische“, „entwurzelte“ Elite, deren Interessen als gegen die nationale Souveränität gerichtet dargestellt werden. Migration, Gender, Europäische Integration – all diese Themen werden direkt mit Soros verknüpft.

George Soros selbst äußerte sich zu den Attacken aus Ungarn selten direkt. In wenigen Stellungnahmen betonte er, dass seine Stiftungen keiner parteipolitischen Linie folgen, sondern demokratische Strukturen stärken sollen. Dass seine Biografie als Holocaust-Überlebender, Emigrant und Philanthrop in dieser Debatte systematisch ausgeklammert wird, zeigt, wie selektiv Erinnerungspolitik betrieben werden kann – gerade in einem Land, dessen politische Führung zunehmend autoritäre Züge trägt.

Soros’ Einfluss ist real, aber oft anders gelagert als behauptet. Er wirkt über Institutionen, nicht über Befehle; über langfristige Bildungsarbeit, nicht über kurzfristige Agenden. Seine Stiftungen operieren transparent, viele ihrer Förderungen sind öffentlich einsehbar. Dass er zur „unsichtbaren Hand“ stilisiert wird, liegt weniger an seiner Tätigkeit als an der politischen Funktion, die man ihm aus Propagandazwecken zuschreibt.

Für Orbáns Propaganda sind auch antisemitische Anspielungen sich nicht zu schade: Zwar betont man ständig, der Kampf gegen Antisemitismus sei Staatsräson, praktisch bedeutet dies aber augenscheinlich lediglich einen Pakt mit ähnlich gestrickten Gaunern wie Benjamin Netanjahu. Dieser kümmert sich dann folgerichtig auch nicht um die populistisch-antisemitischen Anspielungen gegen Soros.

Heute lebt George Soros zurückgezogen in den USA. Im Jahr 2023 übergab er die Leitung seiner Stiftungen an seinen Sohn Alexander. Die Debatten um seinen Einfluss wurden dadurch nicht leiser – aber sie verlieren weiter an persönlichem Bezug. Der Mensch George Soros tritt hinter die Legende zurück. Vielleicht ist das der Preis eines Lebens, das von Anfang an zwischen Herkunft und Entwurzelung, Öffentlichkeit und Rückzug, Engagement und Missverstehen balancieren musste.

Seine Geschichte bleibt ein Lehrstück über Verantwortung im Angesicht von Geschichte. Und darüber, wie ein europäisches Jahrhundertleben zum Gegenstand innenpolitischer Erzählungen werden kann, die den Menschen dahinter kaum noch erkennen lassen.

Chronologie: George Soros und Ungarn

| Jahr | Ereignis |

|---|---|

| 1930 | Geburt als György Schwartz in Budapest, ungarisch-jüdische Familie |

| 1944 | Überlebt Holocaust in Budapest dank gefälschter Papiere; eigene Familie half auch anderen zu verstecken |

| 1947 | Emigration nach London, Studienbeginn an der London School of Economics bei Karl Popper |

| 1970/1979 | Gründung privater Finanzgesellschaft, Beginn philanthropischen Engagements in Osteuropa (u. a. Ungarn) |

| 1980er | Finanzierung oppositioneller Gruppen und Publikationen in Ungarn, Förderung auch studentischer Kreise, inkl. Orbáns Fidesz |

| 1991 | Gründung der Central European University (CEU) in Budapest, Aufbau internationaler akademischer Programme |

| 2017 | Einführung des sogenannten „Stop‑Soros“-Gesetzes, massiv gerichtete Kampagne gegen CEU und NGOs (Plakate „Lasst Soros nicht das letzte Lachen haben“) |

| 2018 | CEU verlagert US-akkreditierte Studiengänge von Budapest nach Wien infolge der neuen Hochschulgesetzgebung |

| 2025 | George Soros ist 95 Jahre alt; lebt zurückgezogen in den USA, Open Society Foundations arbeiten weiterhin international |

Gib den ersten Kommentar ab