Regierung antwortet mit martialischem Feindbild auf reale Gewaltfälle und verwischt gezielt die politische Differenzierung

Budapest. Mit der Entscheidung, die sogenannte Antifa als terroristische Organisation einzustufen, verlässt die ungarische Regierung unter Viktor Orbán den Boden rechtsstaatlich differenzierter Sicherheits- und Innenpolitik und betritt das Terrain autoritärer Symbolpolitik. Die Maßnahme, die der Premier vergangene Woche im Staatsrundfunk ankündigte, stützt sich auf eine Reihe tatsächlicher Gewalttaten rund um die Budapester Neonazi-Veranstaltungen „Tag der Ehre“ im Februar 2023 – sie richtet sich jedoch nicht gegen konkrete Täter, sondern gegen ein diffuseres politisches Konzept: den Antifaschismus selbst.

„Bald wird nur noch Mitteleuropa, vor allem Ungarn, als Insel des Friedens gelten“

..erklärte Orbán mit seiner gewohnten Rhetorik der Selbstüberhöhung und der impliziten Dämonisierung des Westens.

Keine Organisation, sondern eine Haltung

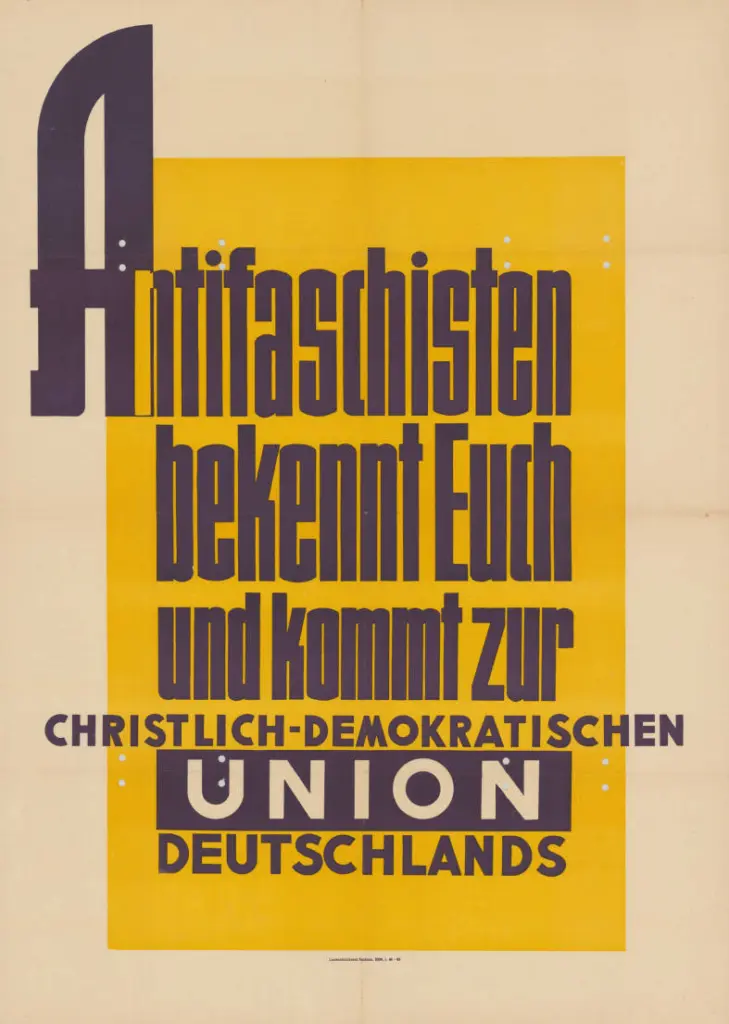

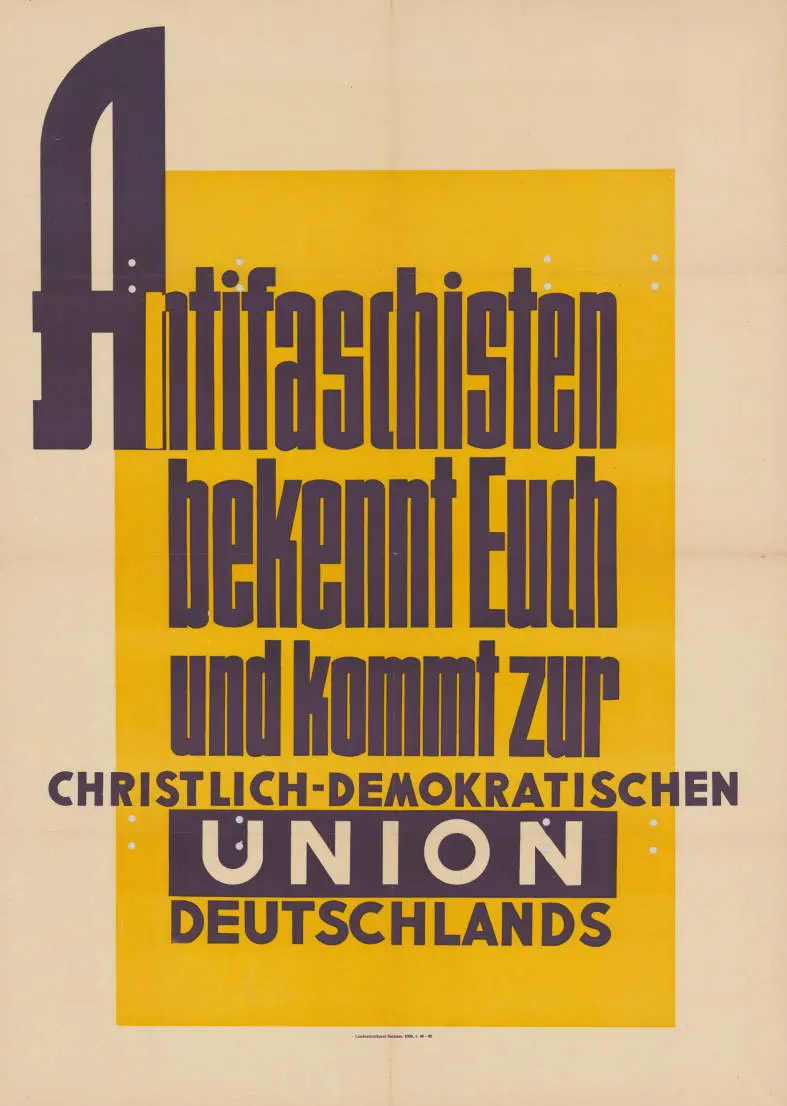

Die Kriminalisierung einer gesamten politischen Haltung unter dem Deckmantel der Terrorabwehr ist ein Vorgang von weitreichender politischer Bedeutung. Denn die „Antifa“ ist keine Organisation im juristischen Sinne – es existiert keine internationale, geschweige denn ungarische Gruppierung dieses Namens mit einheitlicher Struktur, Mitgliedschaft oder Führung. Vielmehr steht „Antifa“ für ein heterogenes Milieu antifaschistisch motivierter Akteure, das von militanten Kleingruppen über zivilgesellschaftliche Netzwerke bis hin zu bürgerlich-konservativen Bündnissen reicht.

Die Gleichsetzung dieses Spektrums mit terroristischen Vereinigungen ist politisch motiviert, nicht sicherheitsrelevant. Dass einige der im sogenannten „Budapest-Komplex“ verfolgten Täter in Verbindung mit gewaltbereiten Gruppierungen stehen, ist unbestritten – ebenso wie die Schwere der Taten, die im Februar 2023 gegen mutmaßlich rechtsextreme Demonstranten, aber auch unbeteiligte Passanten verübt wurden. Diese Angriffe, bei denen neun Menschen verletzt wurden, darunter mehrere schwer, sind nicht zu relativieren. Doch sie rechtfertigen weder eine pauschale Verfolgung antifaschistischer Denkweisen noch die Listung eines ideologischen Sammelbegriffs als Terrorvereinigung.

„Terroristische Grüße, liebe terroristische Genossen“

…mit dieser sarkastischen Parole reagierte ein anonymer linker Aktivist auf die jüngste Entscheidung der Orbán-Regierung. Der Spott ist nicht grundlos: Die Maßnahme folgt einem innenpolitischen Populismus, nicht einer sicherheitspolitischen Notwendigkeit.

Die Budapester Gewalttaten des Jahres 2023 wurden mit hoher medialer und juristischer Präsenz verfolgt. Die ungarischen Behörden erließen europaweite Haftbefehle, internationale Auslieferungsersuchen und eröffneten Prozesse, deren rechtsstaatliche Qualität von Beobachtern immer wieder infrage gestellt wurde – auch angesichts erniedrigender Haftbedingungen, wie im Fall der italienischen Lehrerin und Antifa-Aktivistin Ilaria Salis. Ihre Festnahme und spätere Freilassung nach der Wahl ins Europaparlament wurde im regierungsnahen Lager zur nationalen Demütigung stilisiert. Der als ausgleichende Maßnahme inszenierte Terroristenstatus der Antifa ist auch in diesem Kontext zu verstehen.

Viktor Orbán folgt dabei einer bekannten Schema: Schon Donald Trump hatte während der US-Proteste 2020 angekündigt, Antifa zur Terrororganisation erklären zu lassen – ohne rechtliche Grundlage und ohne tatsächliche Umsetzung. Ungarns Regierung hingegen setzt den Gedanken nun mit politischem Eifer in die Tat um.

Geschichtsvergessen

Auffällig ist die historische Schieflage des ungarischen Vorgehens. Der Anlass für die antifaschistischen Proteste war wie jedes Jahr die sogenannte „Becsület Napja“ (Tag der Ehre) – ein Aufmarsch europäischer Neonazis zur Erinnerung an die letzte Offensive der Waffen-SS in Budapest 1945. Trotz ihres klaren Bezugs zum NS-Erbe wird die Veranstaltung in Ungarn staatlich geduldet (siehe Infolist weiter unten), zum Teil sogar öffentlich gefördert. Das Signal ist eindeutig: Die Verherrlichung faschistischer Soldaten fällt unter den Schutz der Meinungsfreiheit, der Protest dagegen jetzt unter Terrorismus.

Während die Gewalt einzelner Linksextremer scharf verfolgt und als terroristische Bedrohung eingestuft wird, begegnet der Staat dem jährlichen Aufmarsch von rechtsextremen Netzwerken mit relativer Nachsicht teils sogar mit indirekter Förderung. Die Kriminalisierung antifaschistischen Aktivismus reiht sich somit ein in eine asymmetrische Rechtssprechung.

Der Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony nannte die Attacken von 2023 „empörend und inakzeptabel“ – und betonte zugleich: „Wer zur Gewalt greift, ist kein Antifaschist.“ Eine Differenzierung, die Orbán bewusst unterlässt.

Politische Strategie statt öffentlicher Sicherheit

Die Entscheidung, eine nationale Liste angeblicher Terrororganisationen zu erstellen und Antifa dort an erster Stelle zu setzen, dient weniger der Verbrechensbekämpfung als der Mobilisierung konservativer Wählerschichten. In einem Europa, das sich zunehmend mit autoritären Tendenzen konfrontiert sieht, inszeniert sich Orbáns Ungarn als Bollwerk gegen „linke Gewalt“, während rechte Ideologie (und Gewalt) zunehmend salonfähig wird – nicht zuletzt durch gezielte Überhöhung und Framing in Medien, Justiz und der Polizei.

Die Regierung nutzt damit reale Gewalttaten, um eine umfassende politische Delegitimierung ganzer Denk- und Aktionsräume zu rechtfertigen: ein Vorgehen, das eher an illiberaler Regime erinnert denn an demokratische Sicherheitspolitik.

Kommentar

Die Instrumentalisierung von Gewaltverbrechen zur Durchsetzung ideologischer Feindbilder hat in Ungarn System. Doch mit der Einstufung von „Antifa“ als Terrororganisation überschreitet die Regierung eine neue Schwelle – und stellt damit faktisch jede antifaschistische Haltung unter Generalverdacht. In einem Land, das die Opfer des Faschismus nie vollständig rehabilitiert hat, ist diese Entwicklung nicht nur gefährlich, sondern zutiefst geschichtsvergessen. Der Pester Lloyd war in seiner Geschichte immer demokratisch und damit auch antifaschistisch – bis zur Gleichschaltung und Ermordung von Teilen der Redaktion durch die Naziherrschaft.

Indirekte öffentliche Förderung des „Tags der Ehre“ in Ungarn

- Genehmigung rechtsextremer Veranstaltungen

- Jährliche Duldung von Aufmärschen trotz Beteiligung verbotener oder rechtsextremer Gruppen (zbLégió Hungária, HVIM)

- Polizeischutz für Neonazi-Gedenkveranstaltungen

- Starke Polizeipräsenz zum Schutz der Demonstrationen, nicht gegen sie

- Einschränkung antifaschistischer Gegenproteste

- Systematische Kriminalisierung von Gegendemonstranten, ua. durch EU-Haftbefehle (nicht gemeint: Budapest-Komplex)

- Regierungsnahe mediale Aufwertung

- Positive Berichterstattung über das „Gedenken an die Verteidiger Budapests“ in Fidesz-nahen Medien

- Kooperation staatlicher Einrichtungen bei der Kitörés-Wanderung

- Zusammenarbeit mit Behörden wie der Forstverwaltung (Egererdő Zrt.) bei der Organisation der „Kitörés 60“

Quellen: Le Figaro, Wikipedia, Tagesschau, CNN, The Japan Times, kitorestura.hu, Écrire l’histoire, Routledge, taz. Budapester Zeitung, MTI

Photo: Konrad-Adenauer-Stiftung für Wikipedia, CC Lizenz

Gib den ersten Kommentar ab