Als Adolf Dux 1855 die Leitung des Kulturressorts des im Vorjahr gegründeten Pester Lloyd (PL), übernahm, steckte diese Zeitung noch in den Kinderschuhen. Es war kein leichtes Amt, denn schließlich herrschte Baron Bachs Zensurregime von Wien aus mit einer durch seine Subtilität besonders bitteren Härte. Dux, 1822 in Preßburg geboren, kannte das Zeitungsgeschäft. Er war beim „Wiener Wanderer” in der Revolutionszeit tätig und arbeitete anschließend bei der königlich priviligierten „Preßburger Zeitung”. Die Lloyd-Gesellschaft, ein Zusammenschluss von überweigend jüdischen Pester Geschäftsleuten, die dem nachrevolutionärem Darben des ungarischen Handels Beine machten, hatte mit ihm einen wirklichen Fang gemacht, denn seit seiner Übersetzung von Petofi-Gedichten ins Deutsche (1847), der ersten ins Deutsche überhaupt, kannte man den Namen in halb Europa und Wien hatte bereits einen wachsamen Blick auf den Mann, der der Zensur durch gewisse liberale Ambitionen einige Male aufgefallen war. Dies war zur damaligen Zeit eine echte Reputation. Adolf Dux gab durch seine Ansichten und seinen eigenen, gebildeten und doch auch unterhaltenden Stil dem Feuilleton des Pester Lloyd die qualitätvoll weltoffene Richtung, das menschlich schöne Antlitz, welches die Zeitung bis ungefähr 1938 beibehalten sollte.

1867 kam Max Falk, Vertrauter und Ungarischlehrer der Königin Elisabeth, auf Betreiben der konservativ-liberalen Eliten, voran Graf Gyula Andrássy, an die Spitze der Zeitung, und so war denn auch der Kulturteil sein kleinstes Problem. Die Zeitung vom Handelsblatt zum echten Universalmedium zu entwickeln, sollte seine Aufgabe und seine Leistung werden.

Max Falk / Falk Miksa wurde am 7. Oktober 1828 in Pest geboren. Er entstammt einer ungarisch-jüdischen Kaufmannsfamilie und studierte zunächst Philosophie und Recht und veröffentlichte schon in jungen Jahren Artikel in ungarischen Zeitungen. Ab Mitte der vierziger Jahre bis 1867 lebte Falk überwiegend in Wien, arbeitete bei der Sparkasse, als Redakteur beim „Wanderer“, der „Österreichischen Zeitung“, Korrespondent des „Pesti Napló“ und als Literaturübersetzer. Die Revolution 1848 erlebte er in Budapest mit. Seine Kontakte in ungarische Adelskreise verhalfen ihm später zu einer persönlichen Bekanntschaft als Gesellschafter und „Ungarischlehrer“ bei Kaiserin Elisabeth, was vom höfischen Überwachungsapparat mit Bespitzelungen und Beschlagnahmungen von Schriftstücken quittiert wurde. Zwischen 1850 und 1860 war Falk enger Vertrauter des kranken Graf Széchenyi, den er regelmäßig in der Döblinger Klinik besuchte.

1867 wurde Max Falk, auf Betreiben des späteren k.k. Außenministers Graf Julius Andrássy, von der Pester Lloyd Gesellschaft zum Chefredakteur gewählt. Die Funktion hatte er bis 1905 inne. In seiner Zeit formte er den Pester Lloyd (Sitz war der Lloyd Palast am heutigen Roosevelt tér) zu einer weltweit anerkannten Qualitätszeitung. Seit 1875 war Falk Oberhausabgeordneter, leitete den Journalistenverband und richtete erstmals eine Sozialkasse für Journalisten ein. Er starb am 10. September 1908 in Budapest, wo heute eine Straße im V. Bezirk nach ihm benannt ist, dort befand sich auch jahrelang die Redaktion des 1994 wieder gegründeten Pester Lloyd. Max Falk ist der Urgroßvater des als „Columbo“ bekannten amerikanischen Schauspielers Peter Falk.

Bald schon begnügte sich das Feuilleton der Zeitung bald nicht mit den überall vagabundierenden „Pariser” und „Wiener” „Briefen”, die in ihrem unverbindlichen Gesellschaftston nicht mehr als Klatschpresse für gehobene Ansprüche gelten können. Manchmal bot die Form des Briefes die leichteste Möglichkeit die Zensur zu umgehen. Doch die Verhältnisse in Ungarn wurden allmählich freier und internationaler, und die Leserschaft verlangte mehr vom Lloyd-Feuilleton, als was die Salonblätter auch liefern konnten.

Der spätere große Kunstkritiker Wiens, Ludwig / Lajos Hevesi, schuf ab den späten 60er Jahren mit seinen „Pester Bagatellen” und „Skizzen” und vielem mehr, echte Kleinode der Satire im PL. Ihm verdankt die Leserschaft des 19. Jahrhunderts besonders viel: die intelligente Kurzweil. Er würde über Jahrzehnte, bis zu seinem selbst gewählten Todesjahr 1910, der Zeitung treu bleiben. Ihm gelang es, gemeinsam mit Adolf Silberstein und Siegmund Sonnenfeld in Wien, zum Beispiel, in diesen „Wiener und Pester Briefen” dem Plauderton eine pazifistische Tonart zu geben, die in Wien oder Berlin (man prügelte sich gerade in Königgrätz) undenkbar gewesen wäre.

1867 debütierte der achtzehnjährige Max Nordau mit einem kleinen Feuilleton „Ein Altarbild”, noch ganz unsicher schwärmend. Später wurde Nordau als der große Zivilisationskritiker des Fin de siècle so berühmt, dass die verbleichende Literaturwissenschaft bis heute glaubt, der deutsche Begriff „Jahrhundertwende“ werde dem Manne womöglich nicht mehr gerecht. Als Mitstreiter in der Zionistenbewegung unter Theodor Herzl wurde seine scharfrichtende Polemik geliebt und gehaßt. Auch dem PL blieb er bis 1916 treu mit Dutzenden Texten wie: „Psychologie der Grausamkeit”, „Superlativismus”, „Das Ewig-Weibliche”, „Die Ehrfurchtsbeule” und vielen anderen sozialkritischen und philosophischen, teils grotesk-radikalen Beiträgen. Einer seiner Pamphlete mit dem Titel „Kriegsstimmung” 1913, gibt eine schauerliche Zukunftsprognose, die beim Lesen selbst den noch so überzeugten Materialisten ins Grübeln ob seherischer Fähigkeiten bringen kann.

Seit der große ungarische Erzähler Mór (Móricz) Jókai 1866 den Anstoß gab, Jules Vernes-Bücher zu veröffentlichen, was dann im PL erstmals in deutscher Sprache, noch vor den großen deutschen Verlagen, geschah, war das literarische Weltgeschehen neben dem ungarischen im Feuilleton gleichberechtigt. Interessant bei der Durchforstung der alten Folianten ist vor allem der Umstand, daß sich unter den unzähligen Texten viele befinden, die nicht oder zumindest nicht in dieser Variante in den gängigen Archiven und der Literaturwissenschaft bekannt sind. Das heißt, daß mitunter seit Jahrzehnten in diesen Bänden kleine Edelsteine großer Namen schlummern, ganz abgesehen von dem Gesamtschatz, der ja noch nicht einmal bibliographiert ist.

Die Kontinuität in humanistischem und literarischem Sinne ist das augenfälligste Merkmal, daß die vielen künstlerischen Individualitäten der Autoren über die Jahrzehnte verbindet. In schweren Zeiten gelang es dem Feuilleton sogar über den politischen Teil der Zeitung deutlich hinaus zu wachsen. Dieser war ja seit Max Falk mehr oder weniger an die liberalen Nachfolgeparteien der Deák-Richtung, also der des Ausgleichs gebunden, der liberale Freiheiten einforderte, auch Grundrechte, aber keinerlei Ambitionen zeigte, den mit Österreich verabredeten status quo auch nur zu hinterfragen.

Die zunehmende Außenseiterolle des „Deutschen” und dann auch wieder des „Jüdischen” in Ungarn, machte ein deutlicheres Engagement der Redaktion von Zeit zu Zeit nötig. Man verlangte ja nur Ruhe, konnte dieses von außen herangetragene Problem, gar nicht als ein substantielles begreifen. Warum sollte ein ungarischer Patriot nicht deutscher Sprache und jüdischer Abstammung oder Religion sein können? Schließlich empfand man mit Herz und Seele ungarisch. Eine bürgerliche Naivität, die auch in noch schwereren Zeiten darauf hoffte, es würde sich alles beruhigen und die Kräfte des Anstandes und der Toleranz würden die Oberhand behalten. Ein schlimmer Trug. So geriet der hart erkämpfte Ausgleich zur Schaufel, die Ungarns Grab aushob und direkt nach Trianon führte. Nach innen gab man dem Magnatenpack die Freiheit, die es für die systematische Fortführung der Ausplünderung des eigenen Volkes wünschte, nach außen zahlte man diese Freiheit mit Vasallentreue ans Kaiserhaus. Die Ungarn hassten offiziell den Kaiser, liebten aber den König, den sie sich nach ihrem Bilde schufen und mit vaterländischen Lügen einlullten. Kossuths Traum aber wurde verraten.

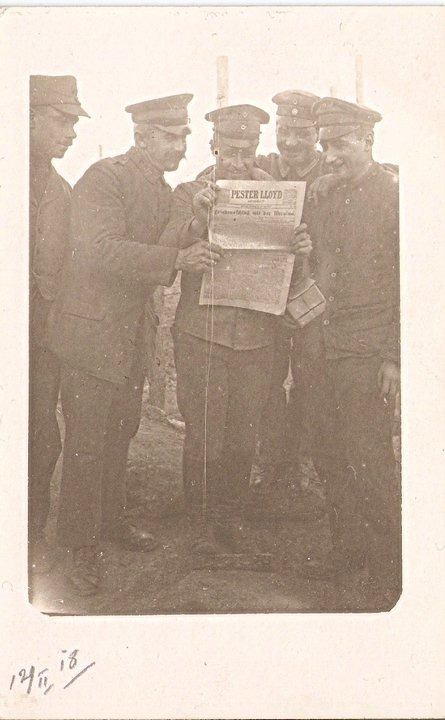

Einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Kämpfe bot der erste Weltkrieg. Alles in der Gesellschaft unterwarf sich in beispielloser Willigkeit und Widerstandslosigkeit den national besoffenen Parolen. Wer dies nicht tat, wurde unterworfen. Der Trianesische Katzenjammer fiel dann auch dementsprechend aus. In dieser Zeit hatten der Initiator der Literaturbewegung „Jung-Ungarn”, Josef Vészi, als Chefredakteur und ein würdiger Nachfolger Adolf Dux’, der 1858 in Temesvár geborene Julian Weisz für das Feuilleton, das Sagen in der Redaktion. Ihnen gelang 1914-1918 manchesmal, was die Zensur verbot, über das Feuilleton doch zu verbreiten, auch wenn der Leser dabei teilweise meilenweite rhethorische und thematische Umwege in Kauf nehmen mußte. So nutze der scharfe Wiener Kritiker Hans Liebstoeckl das Gebiet der Musikkritik, um an Richard Strauß unter dem harmlos scheinenden Titel „Der Komponist unserer Zeit” ein polemisches Feuerwerk gegen Kriegstreiberei und Kulturvernichtung zu entzünden, das unter den Pressegesetzen von 1915 als waghalsig erscheinen muß, und nicht in Wien oder Berlin, eben nur in Budapest überhaupt gedruckt werden konnte. Hier half der Zeitung der Ruf einmal sehr, daß man sich auf sie in politischen Dingen meistens verlassen konnte.

Ein sehr ähnliches Schicksal wie Adolf Dux trifft auch Feuilletonchef Weisz, nur mit einem bitteren Ende. Er war ebenso engagiert und belesen, hatte sich durch Werke im Ausland (u.a. die äußerst humoristischen „Memoiren eines Wickelkindes” 1888) schon einen Namen gemacht. Er zeichnete seine Artikel oft mit X.Y.Z., was ungewollt eine Schicksalsbezeichnung für sein Werk werden sollte. Seine Bildung, sein vielfältiges Interesse und seine charmante Schreibweise sicherten ihm über Jahrzehnte die vorderen Seiten des Kulturteiles der Zeitung ganz zu recht. Ihm und seiner Weltoffenheit vor allem ist es aber neben Vészi, dem Nestor der ungarischen Publizistik, auch zu verdanken, daß die großen, deutschen, ungarischen und anderen ausländischen Autoren in Legionen sich im PL zu Wort meldeten. Der Kollege Karl Sebestyén charakterisierte Weisz später wiefolgt: „Ein Literat, dem die Literatur zur leidenschaftlichen Liebe wurde, ein „Homme de Lettre”, dem die Schätze der Antike, des Mittelalters, der Renaissance ebenso vertraut sind, wie die Bücher des Tages.” Das größte Verdienst sollte ihm zufallen, als er in Zeiten der Bedrängung, Thomas Mann, Jakob Wassermann, Franz Werfel publizistisch in Schutz nahm vor ihren Verfolgern.

War das Lloyd-Feuilleton am Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre zu einem blühenden, lebendigen Sammelbecken aller nur erdenklichen mitteleuropäischen Gedankenströmungen und Literaten geworden, wurde es mit der Brandmarke 1933 vor allem zum Zufluchtsort der deutschen Exilschriftsteller. Stefan Zweig verabschiedete sich bereits in selbigem Jahre mit einer etwas umständlich gleichnishaften „Kleinen erlebten Lektion über Vergänglichkeit” von den Lesern dieser Zeitung, leider einem seiner vielen schwächeren Texte. Andere nutzten die noch vorhandenen Freiheiten in Ungarn, um weiter publizieren also öffentlich wirksam bleiben zu können. Dabei spielte die Debatte über die Blut-und-Boden-Ideologie emporkommender Naziautoren eine wichtige Rolle. Ein großartiger Erzähler und „fester Freier” des PL, der durch „Bambi” und die „Mutzenbacher” zu Weltruhm gelangte Felix Salten (geb. in Pest 1869 als Siegmund Salzmann), geriet dabei in die Schußlinie der Kritik und seines Förderers und Kollegen Julian Weisz. Salten, der sich im PL vor allem auch durch die exzellente Kritik des Geschehens am Wiener Burgtheater hervortat, war nämlich Vertreter des österreichischen PEN-Clubs bei der Welttagung 1933 geworden und versuchte, die schon ideologisch wie rassisch „gesäuberte” deutsche Delegation vor der Isoltaion durch die empörten Kollegen zu schützen. Er war überzeugt davon, daß nur so ein Dialog möglich bliebe. Da war sie wieder die friedliebende Naivität des klugen Bürgers. Es gab aber keinen Frieden für Bambi.

Die Toleranz des Blattes ging 1933 soweit, daß in ein und demselben Monat folgende Autoren nebeneinander erschienen: der deutsche Viezekanzler und Hitler-Inthronisierer Franz von Papen, Stefan Zweig, Benito Mussolini, Leo Trotzki. Es war absolut kein Zufall, daß unter Mussolinis Leitartikel zu „Paneuropa” ein Feuilleton stand mit dem Titel: „Der kleine König”. Solche bitterer werdenden Späße erlaubten sich die Redakteure immer wieder.

Mit dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich und dem fast zeitgleich eingereichten ungarischen Judengesetz 1938, begann für den PL und sein Feuilleton erst wiederum die Zeit der Parabeln, Gleichnisse und Fabeln, doch bald auch die Zeit der endgültigen Abschiede. Wie schon im Ersten Weltkrieg, doch, was niemand wissen konnte oder wollte, diesmal endgültig, trennten sich sicht- und lesbar die Anpasser von den Geradlinigen, die Opportunisten von den Würdenträgern der Humanität. Salten schrieb aus Wien, bevor er schleunigst ins Exil verschwinden mußte, im gleichen PL, in dem über den Einmarsch Hitlers in seine Heimat berichtet wurde, den Text „Ein kleines Schicksal”. Es geht darin um einen Konrad, der allerlei familiäre Probleme hat und, sozial entglitten, zum Verbrecher wurde. Man stuzt. Dann ersetze man einmal „Konrad” durch „Österreich” und alles liegt glasklar vor dem Leser, wenn es am Ende heißt: „Eine Verbrechernatur ist er (Konrad) nicht. … Das Verbrechen bleibt gleichwohl. Doch der es beging, ist ein kindliches Gemüt, naív, seine Phantasie ist dumm. Längst ist das gerichtliche Urteil über ihn gefällt. Man kennt es noch nicht. Doch man hofft, seine schnelle Reue, seine Umkehr zur Nüchternheit des Daseins und ein milder Richter haben es dem Konrad ermöglicht, wieder auf den Weg des ehrlichen Lebens zu kommen.”

Es ist eine verbreitete Mär, daß unter dem Regime des Miklós Horthy die Freiheit des geschriebenen Gedankens in Ungarn, wenn auch unter Schwierigkeiten, so doch, irgendwie weiter bestehen konnte. Die Wahrheit ist: sie fand trotz Horthy und der unter seiner Duldung erstarkenden rechten Eiferer statt. Die liberale bis konservative Bürgeschicht in Budapest war sehr stark und konnte nur erst durch den Keil der Rassentrennung und unter gezielter Diffamierung und Verfolgung Andersdenkender entscheidend geschwächt werden. Die besten, die hellsichtigen der Autoren und Redakteure gingen ins äußere, die Fatalisten, Argloseren oder einfach nicht ans kämpfen Gewöhnten verblieben irgendwann im inneren Exil. Es kriecht einem aus den alten Blättern unter die Haut wie eisige Schauer, wenn man beobachtet, wie sich im Pester Lloyd von 1938 zunehmend Nationalisten, faschistische Emporstreber breit machten. Auf denselben Seiten, auf denen noch 1936 Thomas Mann seine Mahnung: Achtung Europa! erklingen lassen konnte.

Darunter ein gewisser Mathes Nitsch, ein mittelmäßiger Aufsatzproduzent aus dem Burgenland, der 1944 sogar kurz Chefredakteur wurde. Das war späte Rache, denn seit 1909 schrieb er bereits für den PL in wiederkehrenden Abhandlungen über die Oster- und Weihnachtsbräuche der ländlichen deutschen Minderheit, der er selbst angehörte. Er war der von den klassizistischen Feuilletonmonumenten belächelte Mann für die Folklore. Während der Räterepublik 1919 blieb er, während Vészi und der größte Teil der Redaktion nach Wien flohen, in Budapest und gab den sogenannten „Roten“ Lloyd mit heraus, – als dann 1938 die Juden und 1941 die letzten Progressiven gehen mussten, meldete er sich lauter zu Wort, mit Artikeln wie „Aufbruch“ oder „Das Nest im Stahlhelm“ und ähnlichen Romanzen. Zum Dank wurde er unter der Aufsicht des Reichspropagandaministeriums 1944 kurzzeitig zum Chefredakteur ernannt. Es scheint, als ob Nitsch seit 1909 halbjährlich in der Redaktion vorbeischaute, ob denn die Zeit schon reif für ihn und Seinesgleichen sei. Und so wird manche Osterglocke die er schrieb, nachträglich noch zum Giftbecher, den der Kollege Karl Sebestyén bald als Schierlingsbecher seines Abschiedes anrufen würde. Nitsch lebte übrigens nach 1945 wiederum unbehelligt als freier Schriftsteller in Budapest. Kein Wendehals, geradezu ein Korkenzieher. Auch Ernst Lemmer taucht in dieser Zeit vermehrt als Korrespondent auf. Dieser Held der bundesrepublikanischen Nachkriegsdemokratie, er war dort Minister für innerdeutsche Fragen, war sich nicht zu fein, bis 1944 das Propaganda-Megaphon des Oberkommandos der Wehrmacht im PL zu spielen. Daß dieser spätere Minister für die Einheit Deutschlands kämpfte, obwohl er 1933 die Ursache der Teilung durch die Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz im Reichstag mit fabrizierte, ist ein ganz spezielles deutsches Schicksal. Es bleibt eine Schande.

Kein andres Stück der weiten Welt,

als dies steht offen dir;

ob Segen oder Qual dein Los,

– lebst du und stirbst du hier.

Aber zurück zum Feuilleton. Trotzdem sich Chefredakteur Georg von Ottlik, ein christilicher Adliger, 1937 und 1938 recht vehement in Leitartikeln gegen die Judengesetze – als Ungarn unwürdig – verwahrte, wurde der Druck für die Juden und die Freidenker in der Redaktion unerträglich. Jeder verabschiedete sich auf seine Art. Die Akademiker und Chefkritiker Edmund Gero und József Turóczi-Trostler, letzterer einmal ein hoher Funktionär der Sozialdemokratie, flüchteten sich in ihre Fachgebiete, alles korrumpierende vermeidend. So mancher glaubte, in einer Art literarischen Duldungsstarre überleben zu können. Andere gingen ganz. Versteckte und offene Abschiede begegnen uns nun auf den einst so löblichen Seiten, die mehr und mehr vom Gift des Faschismus besudelt wurden, bis Budapest, der Lloyd-Palast und die humanistischen Ideale dieser deutschen Stimme Ungarns ganz in Trümmern versanken.

Julian Weisz wählte sich – wie Liebstoeckl ein Vierteljahrhundert zuvor – Strauß, diesmal Johann, als feuilletonistisches Tarnnetz, um diese Buchbesprechung und seine Karriere mit den Worten zu beschließen: „Österreich – das Land der erfolgreichsten Politik, das dem Kaiserhaus Demokratie und Verfassung abgetrotzt hatte. Mit begeisterter Sympathie blickte Wien (1848) in den Sonnenaufgang, der vom Osten herüberzublenden schien…”. Weiß starb zwar hochbetagt, dennoch verbittert 1944 in Pest. Er hat fünfzig Jahre im PL, also für Ungarn und seinen Ruf gewirkt. Wo steht sein Denkmal?

Das Berliner Feuilleton, in der Heimat schon ganz verstummt, meldete sich im PL 1936 nochmals mit Alfred Kerr zu Wort, der bei einem Besuch bei Bernhard Shaw, diesen aussprechen ließ: „Die ganze Judenverfolgung ist ein Irrsinn.” Ganz so offen konnte sich dagegen Joseph Roth am 12. März 1938 nicht mehr äußern. Doch war jedem denkenden Menschen klar, was er meinte als er unter der harmlosen Überschrift „Alte und neue Photographien” schrieb: ”Dahin ist der ovale Rahmen! Kantig ist die Zeit. Dahin der elfenbeinerne Schimmer! Über manchen Portraits liegt ein bläulichgrauer Dunst wie von Zigaretten. Über anderen ein hartes, mattes Braun, das an Rost erinnert. Aus souveränem Holz geschnitzt, ragen Profile unerbittlich in diese unerbittliche Zeit, in der die Originale glücklicherweise unerkennbar und unkenntlich untertauchen.” Doch nicht einmal das bittere Schicksal des Untertauchens war vielen vergönnt. György Kecskeméti, kürzlich noch Leitartikler, jetzt in der „Literarischen Rundschau” versteckt, schloß eine Rezension über Lippmanns Bürgerkritik „Die gute Gesellschaft” mit: „Aber selbst die lautersten Gedanken, können allein den Gang der Geschichte nicht bestimmen. Dazu sind Taten notwendig – die Entscheidung liegt bei der Geschichte.” Sie entschied. Man brachte Kecskeméti und viele andere PL-Mitarbeiter in Auschwitz um.

Einen ebenso bewegenden wie gründlichen Abschied nahm Karl Sebestyén von seinen Lesern und auch von seinem Leben. Der 1872 geborene Literatur- und Theaterwissenschaftler war in Ungarn ein bedeutender Kopf. Er leitete die Schauspielakademie und galt auch international als einer der führenden Shakespeare-Forscher. Seit den zwanziger Jahren war er der Chef-Theaterkritiker des PL, der in erster Linie für das National(!)theater stritt. Doch seine Prominenz rettete auch ihn nicht. Er nutzte ebenso sein angestammtes Feld, daß der Theaterkritik, um seiner Meinung über andere Dinge Ausdruck zu verleihen. So heißt es einmal verdächtig aufgesetzt am Ende einer Kritik 1938: „Und wieder siegten die Mächte der Finsternis.” Und am 20.3. also eine Woche nach der Besetzung Österreichs, schrieb er im Zusammenhang mit einer Buchbesprechung über Sinclair Lewis „Die verlorenen Eltern”: „Bürgerlich? Kleinbürgerlich? Mag sein. Aber wir haben die vorlauten Propaganda- und Hetzreden, die durch die Schalltrichter in die Welt posaunt werden schon längst sattgekriegt!” Sebestyén machte seinen endgültigen Abgang kurz darauf in großer künstlerischer Pose, in dem er mit einem dem Goetheschen Fauststoff nachempfundenen Gleichnis „Osterglocken und Giftbecher” in der Osterbeilage 1938 bewegenden Abschied nahm, von seiner Bühne, dem PL. Dieser Abschied wurde zum großen Credo gegen die Barbarei des Krieges, gegen die Vernichtung der menschlichen Kultur. Zwar erschienen von ihm noch einige Zeit Artikel, doch das Ethos war erstickt. Karl Sebestyén starb 1945, kurz vor der Befreiung vom Faschismus. Welches Theater, welche Schule ist nach ihm benannt?

Wer kennt heute Julian Weisz? Wer Adolf Dux? Wer spricht noch von August Beer, Richard Specht, von Géza Molnár, Ignotus oder János Hammerschlag? Ungarn fehlt mindestens eine ganze Generation von Lehrern. Sie alle hatten dieselben zwei „Geburtsfehler”. Sie waren oft Juden und sprachen und schrieben fast immer auf Deutsch. Bei den meisten kam noch erschwerend der Hang zu chronischem Humanismus hinzu. Deshalb wurden sie oder ihr Werk – und am Ende beides – verdrängt, verfehmt, verfolgt und ist bis heute vergessen, geistig ausgebürgert. Die ungarische Seite bemüht sich heute fast nur in Fußnoten um diesen Teil ihrer Geschichte und Literatur.

Dieser Beitrag ist nur eine kleine Spurenlese, ein bibliophiles Staubwischen. Doch kann er Ansporn sein, sich mit diese großen Ungarn deutscher Sprache, den ersten wahren Europäern ihres Landes zu verbünden und in ihrem Sinne für die Freiheit des Geistes, als geschriebener Ausdruck des freien Menschen, einzustehen, und, weil es nötig bleibt, dafür zu kämpfen.